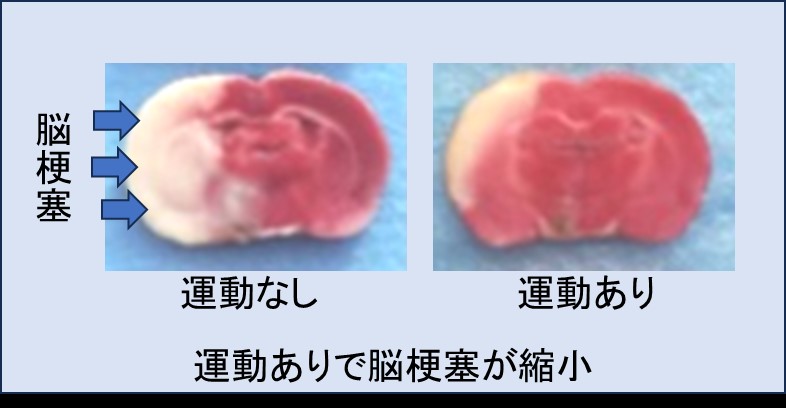

基礎研究で運動が脳梗塞を小さくすることが証明されています

今回の第16回目のブログでは、運動に関する基礎研究について紹介したいと思います。医学における基礎研究とは、病気の原因や治療効果を調べるために、主に細胞や実験動物を用いて実験室で行われる研究のことです。これは、実際の患者さんを対象とした臨床研究の前段階、もしくはその土台となる重要な研究です。私は30代の頃、国立循環器病センター研究所で基礎研究を始め、その後、現在に至るまで北大脳神経外科で基礎研究のプロジェクトに携わってきました。脳神経外科医として、脳卒中に関わる研究を中心に行い、実験動物や細胞を用いて、脳卒中のメカニズム解明や新たな治療法の開発に取り組んできました。

実験動物にはさまざまな動物種が用いられますが、一般的にはラットが多く使用されます。ラットの脳に脳梗塞を作成し、それが治療法によってどの程度小さくなるかを検証することで、治療効果を判定します。私が研究してきた治療法には、脳冷却灌流と人工酸素運搬体(いわゆる人工血液)の投与がありました。これらの治療法はいずれも、ラットの脳梗塞モデルにおいて梗塞範囲を縮小する効果が認められました1-3)。しかし、私は運動を脳梗塞の治療法として研究したことは一度もありませんでした。

これまでのブログでも紹介してきたように、ヒトの観察研究では運動が脳卒中の予防や軽減に寄与するという結果が広く認められています。その効果を動物実験で証明するための基礎研究が、2010年代以降、多く行われるようになりました。実験方法としては、ラットを運動あり群と運動なし群の2群に分け、両群に脳梗塞を作成した際の神経機能や梗塞の大きさの違いを比較します。運動の内容は、ラットを1日30分間、小型のルームランナーのような装置の上で走らせるというもので、これを約3週間継続します。その後、運動あり群と運動なし群で脳梗塞の大きさを比較すると、運動あり群では神経障害の程度が軽く、脳梗塞が30〜50%程度縮小していることが示されました4,5)。

脳梗塞が縮小するメカニズムとしては、神経細胞のアポトーシス(細胞が周囲からの刺激を受けることで自ら死んでいく現象)の抑制、酸化ストレスの軽減、抗炎症作用、神経保護/新生作用が挙げられています6)。これらのメカニズムは、脳を保護する上で重要な役割を果たすことが知られていて、多くの脳保護薬の開発においても治療ターゲットとされています。実際、報告されている開発中の脳保護薬の中でも、脳梗塞の縮小効果が50%に達するものは多くなく、運動の脳保護効果の大きさが際立っていることがわかります。ただし、運動による脳梗塞軽減効果は、運動をやめると3週間程度で消失することも実験で確認されています7)。そのため、運動は“定期的に継続することが重要である”ことを記憶に留めておいてください。

資料

1)Neurosurgery. 2016; 79(1): 125-34

2) Stroke. 2018;49(8): 1960-1968.

3) Brain Res. 2023; 1821: 148592

4) Behav Brain Res. 2016: 303:9-18.

5) J Stroke Cerebrovasc Dis. 2016; 25(11):2770-2779

6) Front Pharmacol. 2022; 13:866360.

7) Brain Struct Funct. 2021; 226(7):2169-2180

“運動は薬”外来の詳しい内容はこちら

https://www.miyanomori.or.jp/undou/

<プロフィール>

鐙谷 武雄(あぶみや たけお)

当院副院長、専門は脳神経外科で、中でも脳血管障害(基礎研究に長らく従事してました)

運動習慣は、出来るだけ毎日のストレッチと8㎏ダンベルでの筋トレ、週2回程度のランニング、不定期の10分間HIIT(高強度インターバルトレーニング)、たまのゴルフです